Il y a d’abord cet attrait de l’infinie diversité des physionomies et des êtres : dans les années 70 et 80, les frères Dardenne ont filmé, bien avant de connaître un quelconque succès, des dizaines d’heures de film vidéo montrant des personnes vivant dans leur environnement familier de Seraing, dans la banlieue de Liège. Ville industrialisée de façon effrenée par l’ouverture des mines et des hauts fourneaux au XIXème siècle, son monde prend vie dans le feu et la fumée et fait écrire à Victor Hugo qui passe par là en 1842: « Figure extraordinaire et effrayante que prend le paysage à la nuit tombée. — Ce que l’auteur voit eût semblé à Virgile le Tartare et à Dante l’Enfer. » Lieu emblématique de la vaste entreprise capitaliste qui extrait les richesses, épuise les sols et les êtres pour le compte de sociétés sans visage et sans nom, ce sera le décor terrible pour raconter les vies, pauvres et fières, qui peuplent ce cinéma rude et tendre ensemble. Proches de leurs sujets, de leurs « modèles » disait Bresson, sensibles à leurs moindres soupirs, dans des prises de vue qui sont à la fois oppressantes et comme désirantes, il y a dans ce cinéma une galerie de personnages, d’ « êtres confrontés » qui nous accompagne longtemps. Voilà Rosetta, comme un animal sauvage, traqué et affamé, douloureuse. Elle traverse tous les jours, à la recherche d’un emploi comme on poursuit une proie, une forêt qui la sépare de ce monde qui ne la veut pas, et rentre au soir retrouver sa cachette, un camping qui est aussi son enfer. Voilà Olivier, maître d’apprentissage en menuiserie qui se retrouve responsable du jeune garçon qui a commis le pire, lui avoir pris son enfant dans un délit d’enlèvement involontaire. Le « fils » du titre, est-ce cet enfant disparu ou ce jeune Francis qui redonne à Olivier une chance d’être père? Voilà Cyril et Samantha (Le gamin au vélo, 2011), Jenny Davin (La fille inconnue, 2016): ces êtres à la recherche d’un abri, à la recherche d’une bonté dans ce monde. J’aime ce cinéma très proche de ses personnages, en même temps que très proche de la matière qui donne la consistance de leurs réalités. Le bruit des machines de découpe dans le Fils (2002), la tôle et les éléments de construction précaire, primitive, de Rosetta (1999), les voitures omniprésentes, les sons de l’industrie qui à la fois semblent réduire l’humanité à rien et à la fois lui donnent sa dignité. Et il y a ces objets-symboles qui désignent ce lien de l’ouvrage et de l’ouvrier, de l’objet qui procure une sécurité qu’on ne trouve pas ailleurs: la ceinture cuirée d’Olivier, la gourde en plastique de Rosetta, le vélo de Cyril… Merci aux frères Dardenne pour leur œuvre humaniste, c’est-à-dire engagée dans l’humanité, dans la matière complexe et bouleversante qui fait l’humain.

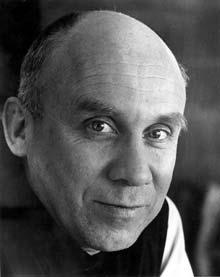

La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde.

La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde.