D’abord bien sûr ce titre. Il ne laisse pas indifférent, fait signe évident au Anatomy of a murder (traduit Autopsie d’un meurtre en français), le célèbre film de procès d’Otto Preminger sorti en 1959 avec la fameuse bande originale de Duke Ellington. La référence est là, en forme d’hommage, et nombreux seraient peut-être les fils à tirer entre l’un et l’autre chefs d’oeuvre. Ensuite, il y a la formidable « scenery » de ce chalet de montagne dans la vallée de la Maurienne en Savoie. Isolé de tout, un peu en surplomb de tout, comme le voulait le couple de Sandra et de Samuel venus chercher un nouveau départ suite à l’accident survenu à leur fils Daniel alors qu’ils vivaient à Londres. Recommencer, dans un autre monde, et sauver ce qui peut l’être du passé. Mais le film montre dès l’abord que rien ne sera sauvé… La première scène nous prend immédiatement à la gorge: la tension d’une interview entre Sandra, avinée, et une journaliste qui ne peut pas s’achever car Samuel diffuse une musique à un volume extrême, un entêtant steel band qui reviendra souvent dans le film comme un air à la fois léger et désespéré. L’impossible dialogue comme métaphore des affres de ce couple en chute libre et qui ne trouve plus rien à quoi s’accrocher pour ne pas tomber. La seconde partie du film est celle d’un huis-clos de procès, terrible, où les intimités de la relation entre Sandra et Samuel sont peu à peu mises à nu, laissant voir l’histoire blessée de deux artistes en quête de reconnaissance et déchirés l’un par l’autre dans ce même besoin. Entre eux, un fils, Daniel et un chien nommé Snoop. Presque un seul personnage: Daniel est malvoyant et compte sur Snoop pour tous ses déplacements. Et si c’est par l’entremise d’éléments de l’enquête rapportés à ce chien que se dénoue, ou pour le moins se décide, l’acquittement de Sandra à la fin du film, il y aurait peut-être une analyse à en faire à partir de cet animal, filmé à la première et à la dernière scène du film. Naturellement privé de parole, il est comme un être-symbole de tout ce que ne peut pas se dire de la relation entre les êtres, de ce mystère de ce qui un jour nous attire vers une personne et ce qui un jour peut-être nous repousse d’elle. Et la dernière scène est magnifique, montrant Sandra couchée à côté de ce chien si doux, ne cherchant alors, à la fin de toute cette histoire qui reste une très triste histoire de ruptures, que cette tendresse si rare à laquelle nous sentons pourtant tous avoir droit.

Lire Primo Levi, c’est rentrer avec lui dans le Lager. C’est suivre un homme qui n’est jamais réellement sorti de ce camp d’Auschwitz/Monowitz où il passe environ un an alors qu’il a 24 ans, déporté d’Italie. Son dernier livre, sous-titré « Quarante ans après Auschwitz », commence par une passionnante étude des travers et des risques de la mémoire, changeant avec le temps, se figeant ou s’altérant pour supporter l’infini de douleur et de mal du vécu concentrationnaire. Qu’elle soit celle des bourreaux ou celle des victimes, Levi prend soin de prévenir les ruses de la mémoire pour finalement justifier l’oeuvre que lui entreprend, oeuvre du souvenir et tentative de compréhension, lui qui est resté toujours inquiet de ce que les événements atroces auxquels il a été confronté ne se reproduisent. Comme le chimiste qu’il fut, sa quête est celle du chercheur qui étudie et questionne, aussi profondément qu’il le peut, les réactions et phénomènes « naturels » qui ont mené l’humanité à un tel abîme. Analysant différents problèmes de la vie du camp, et ceux que les survivants portent avec eux du seul fait qu’ils ont survécu (la communication, la honte, la confrontation à l’ignorance ou aux stéréotypes), Primo Levi écrit en scientifique, prudemment, intelligemment: son intégrité et sa probité, l’honnêteté qui vient à celui qui se sait ignorant devant la complexité des êtres et du monde en remontrent aux tenants des discours faciles. Pour autant, ces lignes respirent un courage, une ténacité, une obstination même: ne pas laisser s’évaporer, ne pas laisser disparaître les traces de ce grand naufrage de la civilisation européenne moderne. C’est l’appel d’une conscience malheureuse et désillusionnée mais extrêmement forte en même temps. Pleine de cette sorte unique de courage qui est celui des désespérés et qui rappelle Camus. Primo Levi sombrera finalement peu après la parution de cette oeuvre testamentaire mais la force de son témoignage demeurera à jamais dans ces pages.

Lire Primo Levi, c’est rentrer avec lui dans le Lager. C’est suivre un homme qui n’est jamais réellement sorti de ce camp d’Auschwitz/Monowitz où il passe environ un an alors qu’il a 24 ans, déporté d’Italie. Son dernier livre, sous-titré « Quarante ans après Auschwitz », commence par une passionnante étude des travers et des risques de la mémoire, changeant avec le temps, se figeant ou s’altérant pour supporter l’infini de douleur et de mal du vécu concentrationnaire. Qu’elle soit celle des bourreaux ou celle des victimes, Levi prend soin de prévenir les ruses de la mémoire pour finalement justifier l’oeuvre que lui entreprend, oeuvre du souvenir et tentative de compréhension, lui qui est resté toujours inquiet de ce que les événements atroces auxquels il a été confronté ne se reproduisent. Comme le chimiste qu’il fut, sa quête est celle du chercheur qui étudie et questionne, aussi profondément qu’il le peut, les réactions et phénomènes « naturels » qui ont mené l’humanité à un tel abîme. Analysant différents problèmes de la vie du camp, et ceux que les survivants portent avec eux du seul fait qu’ils ont survécu (la communication, la honte, la confrontation à l’ignorance ou aux stéréotypes), Primo Levi écrit en scientifique, prudemment, intelligemment: son intégrité et sa probité, l’honnêteté qui vient à celui qui se sait ignorant devant la complexité des êtres et du monde en remontrent aux tenants des discours faciles. Pour autant, ces lignes respirent un courage, une ténacité, une obstination même: ne pas laisser s’évaporer, ne pas laisser disparaître les traces de ce grand naufrage de la civilisation européenne moderne. C’est l’appel d’une conscience malheureuse et désillusionnée mais extrêmement forte en même temps. Pleine de cette sorte unique de courage qui est celui des désespérés et qui rappelle Camus. Primo Levi sombrera finalement peu après la parution de cette oeuvre testamentaire mais la force de son témoignage demeurera à jamais dans ces pages.

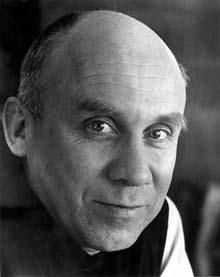

La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde. Ce titre m’étonne en partie aussi parce que le récit de cette vie est parsemé justement d’ « étoiles », de rencontres lumineuses, d’expériences d’une clarté surnaturelle. Quant à son titre original, il se réfère à la Divine Comédie de Dante, auquel Merton tient beaucoup: il s’intitule The Seven Storey Mountain, allusion à la montagne de sept étages équivalents aux sept péchés capitaux que les pèlerins du Purgatoire doivent gravir pour atteindre le Paradis. Il y a dans cette autobiographie en effet la forte conscience des manquements humains, des siens propres avant tout, comme s’agissant d’une vaste confession. Mais comme celle de son illustre prédécesseur St Augustin, ne voulant par elle ne vanter que les mérites divins en face de l’indigence humaine, elle touche paradoxalement par l’expression toute humaine de la « chose humaine », par l’humour, l’intelligence, la sensibilité fine et profonde présente à chaque page. N’est-ce pas tout cela qui a fait de ce livre une sorte de best seller spirituel du XXème siècle, plébiscite d’une sincérité et d’une profondeur de caractère ayant porté plus loin peut-être que l’édification religieuse à laquelle il prétend? Alors aimons-nous encore trop l’humain pour pleinement aimer Dieu? N’y a-t-il pas pourtant dans le christianisme la révélation d’un lieu où précisément tout ce qui est humain et tout ce qui est divin se croisent? Que perdre l ‘un pour gagner l’autre ne mène à rien? Certaines pages, pourtant très belles, sur l’appétence du repas de l’Eucharistie sur les divers autels où il finit toujours par échouer tel un naufragé, m’ont fait l’effet d’une nécessité presque absolue que l’humain disparaisse au moment où il communie au divin, une sorte de faim qui consume l’être jusqu’à l’éteindre. Au bout du livre néanmoins, au bout de cette chronique mouvementée des jours et des nuits d’un homme à la recherche éperdue du lieu de son repos, me reste une grande tendresse pour lui, celle qu’on pourrait ressentir pour un homme-enfant, comme toujours un peu en avance sur nous, nous regardant en se retournant l’oeil brillant et malicieux.

La nuit privée d’étoiles est le titre français de l’autobiographie écrite par Thomas Merton en 1948 (il a alors 33 ans), à la demande de son supérieur dans le monastère trappiste où il est entré quelques années plus tôt. Beau titre, poétique: sans le comprendre tout à fait, je le lie à tout ce qui dans ce texte se rapporte aux nombreuses « défaillances » que Merton se voit, ses aveuglements, ses contradictions, ses vanités comme autant d’ombres ajoutées à l’ombre du monde. Ce titre m’étonne en partie aussi parce que le récit de cette vie est parsemé justement d’ « étoiles », de rencontres lumineuses, d’expériences d’une clarté surnaturelle. Quant à son titre original, il se réfère à la Divine Comédie de Dante, auquel Merton tient beaucoup: il s’intitule The Seven Storey Mountain, allusion à la montagne de sept étages équivalents aux sept péchés capitaux que les pèlerins du Purgatoire doivent gravir pour atteindre le Paradis. Il y a dans cette autobiographie en effet la forte conscience des manquements humains, des siens propres avant tout, comme s’agissant d’une vaste confession. Mais comme celle de son illustre prédécesseur St Augustin, ne voulant par elle ne vanter que les mérites divins en face de l’indigence humaine, elle touche paradoxalement par l’expression toute humaine de la « chose humaine », par l’humour, l’intelligence, la sensibilité fine et profonde présente à chaque page. N’est-ce pas tout cela qui a fait de ce livre une sorte de best seller spirituel du XXème siècle, plébiscite d’une sincérité et d’une profondeur de caractère ayant porté plus loin peut-être que l’édification religieuse à laquelle il prétend? Alors aimons-nous encore trop l’humain pour pleinement aimer Dieu? N’y a-t-il pas pourtant dans le christianisme la révélation d’un lieu où précisément tout ce qui est humain et tout ce qui est divin se croisent? Que perdre l ‘un pour gagner l’autre ne mène à rien? Certaines pages, pourtant très belles, sur l’appétence du repas de l’Eucharistie sur les divers autels où il finit toujours par échouer tel un naufragé, m’ont fait l’effet d’une nécessité presque absolue que l’humain disparaisse au moment où il communie au divin, une sorte de faim qui consume l’être jusqu’à l’éteindre. Au bout du livre néanmoins, au bout de cette chronique mouvementée des jours et des nuits d’un homme à la recherche éperdue du lieu de son repos, me reste une grande tendresse pour lui, celle qu’on pourrait ressentir pour un homme-enfant, comme toujours un peu en avance sur nous, nous regardant en se retournant l’oeil brillant et malicieux. J’aime cette façon de lire l’Ecriture, active, fine et profonde. Il y a chez lui un véritable « acte » de lecture qui implique de laisser tomber ses a priori, son prêt-à-penser, de renoncer à savoir avant de lire. L’un de ses sujets de prédilection est celui de la famille, peut-être (dans le champ catholique tout au moins) l’un des plus encombrés de certitudes, d’évidences et de facilités. Dans cet ouvrage, au langage simple et… familier, celui d’une conversation plutôt que d’un traité, il bouscule l’air de rien la plupart des idées un peu trop fixes concernant la famille: qu’est-ce qu’être père ou mère selon la Bible? homme et femme? frère ou soeur? qu’en est-il au juste de cette sacro-sainte institution, qu’on dit malmenée de toutes parts, quand à la lecture des histoires familiales de la Bible on ne voit nulle part ni modèles de vertu, ni… modèle tout court. Le patriarche Jacob trompeur et trompé dans ses tractations patrimoniales puis matrimoniales, Isaac le « fils du rire » de Dieu qui inscrit son histoire sainte dans les impasses des histoires humaines, le « messie » David lui-même, mal-aimé par sa femme Mikal, la fille de Saül, devenu manipulateur sans vergogne pour obtenir celle que ses yeux ont admiré, Bethsabée la mère de son fils et successeur Salomon. A partir de ces exemples choisis, et nombreux, de récits bibliques qui démontent toute tentation de récupération moralisante, Philippe Lefebvre tire presque toujours des fils (double signification autorisée ici) jusqu’à l’avènement du Christ Jésus dans une famille elle aussi hors-normes. Cette lecture englobante de l' »un et l’autre Testament » faite sans simplisme, sans raccourcis, m’offre à chaque fois l’occasion d’un « renouvellement de l’intelligence » et la chance d’une célébration de cette Ecriture si chatoyante et bigarrée, lieu elle-même des noces entre Dieu et l’humain.

J’aime cette façon de lire l’Ecriture, active, fine et profonde. Il y a chez lui un véritable « acte » de lecture qui implique de laisser tomber ses a priori, son prêt-à-penser, de renoncer à savoir avant de lire. L’un de ses sujets de prédilection est celui de la famille, peut-être (dans le champ catholique tout au moins) l’un des plus encombrés de certitudes, d’évidences et de facilités. Dans cet ouvrage, au langage simple et… familier, celui d’une conversation plutôt que d’un traité, il bouscule l’air de rien la plupart des idées un peu trop fixes concernant la famille: qu’est-ce qu’être père ou mère selon la Bible? homme et femme? frère ou soeur? qu’en est-il au juste de cette sacro-sainte institution, qu’on dit malmenée de toutes parts, quand à la lecture des histoires familiales de la Bible on ne voit nulle part ni modèles de vertu, ni… modèle tout court. Le patriarche Jacob trompeur et trompé dans ses tractations patrimoniales puis matrimoniales, Isaac le « fils du rire » de Dieu qui inscrit son histoire sainte dans les impasses des histoires humaines, le « messie » David lui-même, mal-aimé par sa femme Mikal, la fille de Saül, devenu manipulateur sans vergogne pour obtenir celle que ses yeux ont admiré, Bethsabée la mère de son fils et successeur Salomon. A partir de ces exemples choisis, et nombreux, de récits bibliques qui démontent toute tentation de récupération moralisante, Philippe Lefebvre tire presque toujours des fils (double signification autorisée ici) jusqu’à l’avènement du Christ Jésus dans une famille elle aussi hors-normes. Cette lecture englobante de l' »un et l’autre Testament » faite sans simplisme, sans raccourcis, m’offre à chaque fois l’occasion d’un « renouvellement de l’intelligence » et la chance d’une célébration de cette Ecriture si chatoyante et bigarrée, lieu elle-même des noces entre Dieu et l’humain. Pièce écrite en 1958, la même année où il reçoit le Büchnerpreis, M. Bonhomme et les incendiaires est une « pièce didactique sans doctrine » comme la décrit Frisch en sous-titre. Qu’a-t-elle à nous apprendre? Peut-être veut-elle nous apprendre à apprendre justement… à saisir les signes et les bruits de la fureur et du chaos. Mais sans doctrine bien sûr… Charge féroce et drolatique sur l’aveuglement et la surdité d’un certain monde bourgeois, ou de tout monde bourgeois (c’est-à-dire de tout « intérieur » où ne compte que la préservation d’un certain ordre), la pièce se déroule accompagnée du parodique choeur des pompiers, valeureux et impuissants gardiens de la cité. La référence à la tragédie antique joue en plein dans l’effet d’une certaine fatalité qui entraîne incendiaires et incendiés vers la destruction. L’épilogue de la pièce est magistral: on y retrouve les protagonistes dans une scène d’au-delà où l’enfer s’éteint au ciel parce que l’enfer est sur terre et où se retournent (enfin) tous les faux-semblants de la justice, de la bonté et du salut.

Pièce écrite en 1958, la même année où il reçoit le Büchnerpreis, M. Bonhomme et les incendiaires est une « pièce didactique sans doctrine » comme la décrit Frisch en sous-titre. Qu’a-t-elle à nous apprendre? Peut-être veut-elle nous apprendre à apprendre justement… à saisir les signes et les bruits de la fureur et du chaos. Mais sans doctrine bien sûr… Charge féroce et drolatique sur l’aveuglement et la surdité d’un certain monde bourgeois, ou de tout monde bourgeois (c’est-à-dire de tout « intérieur » où ne compte que la préservation d’un certain ordre), la pièce se déroule accompagnée du parodique choeur des pompiers, valeureux et impuissants gardiens de la cité. La référence à la tragédie antique joue en plein dans l’effet d’une certaine fatalité qui entraîne incendiaires et incendiés vers la destruction. L’épilogue de la pièce est magistral: on y retrouve les protagonistes dans une scène d’au-delà où l’enfer s’éteint au ciel parce que l’enfer est sur terre et où se retournent (enfin) tous les faux-semblants de la justice, de la bonté et du salut.